【喜讯】pc28预测在线预测神测网3.25项科技成果荣获甘肃省科技进步奖

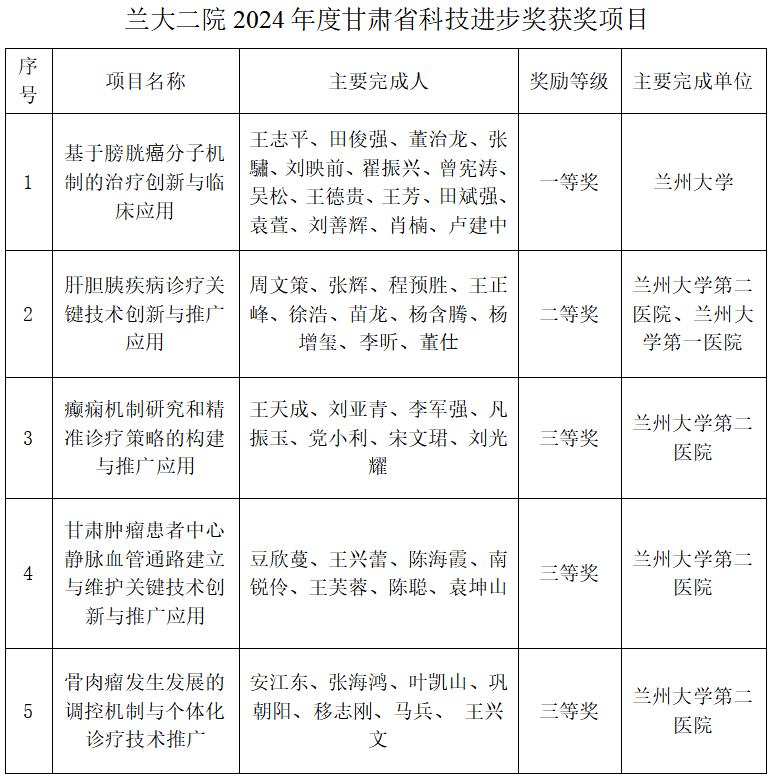

近日,甘肃省人民政府发布《关于2024年度甘肃省科学技术奖励的决定》,兰大二院5项科技成果荣获甘肃省科技进步奖,其中一等奖1项,二等奖1项,三等奖3项。

泌尿外科王志平教授团队完成的“基于膀胱癌分子机制的治疗创新与临床应用”项目获甘肃省科技进步一等奖,普通外科周文策教授团队完成的“肝胆胰疾病诊疗关键技术创新与推广应用”项目获甘肃省科技进步二等奖,神经内科王天成教授团队完成的“癫痫机制研究和精准诊疗策略的构建与推广应用”、护理部豆欣蔓教授团队完成的“甘肃肿瘤患者中心静脉血管通路建立与维护关键技术创新与推广应用”、骨科安江东副主任医师团队完成的“骨肉瘤发生发展的调控机制与个体化诊疗技术推广”3个项目获甘肃省科技进步三等奖。

以上成果,是医院在医疗科研领域持续创新探索的有力见证,更是对医院科研团队不懈努力与辛勤付出的高度认可。

近年来,兰大二院以科技创新、学科建设为双轮驱动,持续推动医院高质量发展。今后,将以“强科技”行动为契机,通过优化科研政策,继续加大科研投入,布局重大科技创新平台,加强人才培养与学科建设,产学研用深度融合,促进科技成果转移转化。不断提高科研创新能力与医疗服务水平,为提升医院整体科研水平和医疗服务质量做出新的贡献。

【项目介绍】

王志平教授团队聚焦严重危害人类健康的膀胱癌进行临床与基础系列研究,针对膀胱癌发病机制不清和诊疗水平亟待提高的临床问题,围绕难题构建了“机制探索-诊断突破-靶向治疗-临床规范”的全链条研究体系,在肿瘤基础研究向临床转化领域取得重大突破。该项目发现了数个膀胱癌发病的关键基因,建立膀胱癌精准预后预测模型,创新性构建杀伤膀胱癌的条件复制性和组织特异性溶瘤腺病毒及声动力纳米药物,阐明中药小分子抗肿瘤的分子机制,系统评价膀胱癌新辅助化疗当前应用的临床问题,制定非肌层浸润性膀胱癌诊治临床实践指南,规范治疗方案。该项目推动了我国膀胱癌诊治理念发展和技术进步,为我国尤其是西部培养了一批创新性医学人才,产生了较大的社会及经济效益。

周文策教授团队主要聚焦肝胆胰疾病的基础转化与临床应用研究,提出“内(科)外(科)联合、软(镜)硬(镜)兼修、(疾病)综合诊疗”新理念,对肝胆胰外科手术和内镜治疗进行转化研究、技术创新和推广应用,并探索了肝胆胰肿瘤相关分子调控机制,为肝胆胰疾病的临床诊疗提供了新策略,并持续通过医联体、名医工作站、手把手培训班等,将相关新理念、新技术、新思路推广至西北地区各级医疗单位。相关成果填补了甘青宁新地区在肝胆胰微创外科、内镜外科、加速康复外科、基础研究领域空白,为省内外20余家医疗单位培养了一批专业技术人才与团队。

王天成教授团队深耕癫痫疾病的基础研究与临床转化领域,取得系列创新性成果。团队基于癫痫家系研究揭示致病基因与分子遗传机制,利用细胞重编程技术构建iPSCs模型,为癫痫体外模型构建、靶向药物研发及遗传导向精准治疗提供理论支撑。率先构建甘肃省癫痫临床数据库及创新服务平台,融合多模态影像技术解析癫痫脑网络机制,开发出创新性神经调控治疗方案,显著改善患者预后并降低共患病风险。通过建立线上线下多渠道培训体系,团队有效提升基层医疗机构癫痫诊疗能力与脑电图判读水平,推动形成覆盖全省的癫痫三级防治网络。项目实施期间发表多篇高影响力学术论文,培养临床创新人才梯队,整体提升区域癫痫规范化诊疗与科研能力,为西北地区癫痫防治体系建设做出重要贡献。

豆欣蔓教授团队聚焦甘肃肿瘤患者中心静脉血管通路并发症高发等临床难题,系统构建“技术革新-循证管理-科教协同”三位一体策略,研发新型中心静脉导管及其辅助装置,开拓置管新技术,创新健康教育、质量管理和人才培养等新模式,在血管通路精准化、安全化领域取得系列应用成果。实现了复杂血管置管精准定位,提高了导管留置的精准性和有效性;提升了患者导管自我管理能力,延长了静脉血管通路有效带管时间;提高了血管通路的质量管理水平,降低了相关并发症发生率,保障了患者临床治疗的有效性;在全省建立了141家血管通路维护网点,保障了患者便捷、规范的导管维护需求,降低了导管维护成本和家庭经济负担,推动了区域静疗专业技术的同质化发展。

安江东副主任医师团队聚焦骨肉瘤形成的机制研究,提出赖氨酸甲基蛋白KMT5a在骨肉瘤的发生发展中扮演重要角色,对其发挥作用的机制进行全面阐述,丰富和完善骨肉瘤发生发展及相关信号通路的理论思想,为KMT5a成为临床上治疗骨肉瘤的新靶点提供了思路,具有重要的科学价值和潜在的临床应用前景。同时,筛选可能用于骨肉瘤患者早期诊断的分子标志物,为降低骨肉瘤发病率和死亡率提供科学依据。

文:科技处

编辑:党委宣传部 王永芳

责任编辑:党委宣传部 朱 帆

审核:党委宣传部 韩大书